食農ビジネス学科食品産業研究室

UPDATE 2025-09-08

2025年8月31日(日)午後、食品産業研究室のゼミ視察旅行の一環で、関東の大手食品スーパー株式会社ヤオコー(本社:埼玉県)の和光丸山台店を訪問しました。

当日は、佐藤チーフバイヤーのご案内のもと、店内(各種売り場とバックヤード等)の見学を行い、各部門の品揃えやオペレーションのあり方、AIやICT技術の活用等について学びました。見学途中で設けていただいた質疑の時間では、各学生が店内各所の品揃えを見て気付いたことや疑問等について積極的に質問する姿がみられました。そのなかには、「この店舗では御餅の陳列スペースが大きくとられていますが、それはどうしてですか」、「惣菜の品揃えが非常に豊富ですが、売れ残った場合は?」、「売り場に季節感・旬をもたせる上で、どのぐらいの頻度で品揃えの見直しを行うのでしょうか」、「販促したい商品の陳列はどのように配置されますか」など、各学生目線のユニークな質問もみられました。

同社は、POSデータやクラブカード情報等を活用した消費者の購買分析やそれによる品揃え・陳列管理、AIの機械学習に基づく需要予測システム等を早期に開発・導入するなど、データ活用に積極的です。スーパーマーケットの品揃え・販売、店舗運営が消費者の行動や、各種データに基づき設計・実行されていることを知り、食品スーパーのビジネスに関する参加学生の見方・考え方にも変化が生じたのではないかと思います。

食品スーパーは我々消費者にとって非常に身近な存在ですが、その業務や運営の実態等は意外と知られていません。私たちの日々の買い物や食を支える食品スーパーの店舗運営や仕入・販売のあり方を理解することは、サプライチェーンの今日の姿やあり方を考える上でも重要不可欠です。今回視察に参加した学生にとっては、川下流通ビジネスの一端を知り、現代の流通・消費の姿を再考する絶好の機会になったのではないかと考えています。

最後に、今回の店舗訪問・視察をお認めいただいた株式会社ヤオコーの皆様、とくに当日の視察にご協力いただいた和光丸山台店 店長の須藤様はじめ職員の皆様、当日の案内・説明・質疑に丁寧にご対応いただきました商品部鮮魚担当チーフバイヤーの佐藤様にこの場をお借りして厚くお礼申しあげます。

食農ビジネス学科受賞情報

UPDATE 2025-07-15

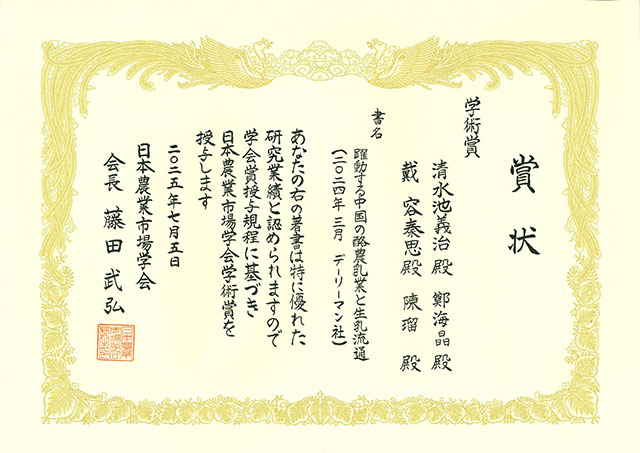

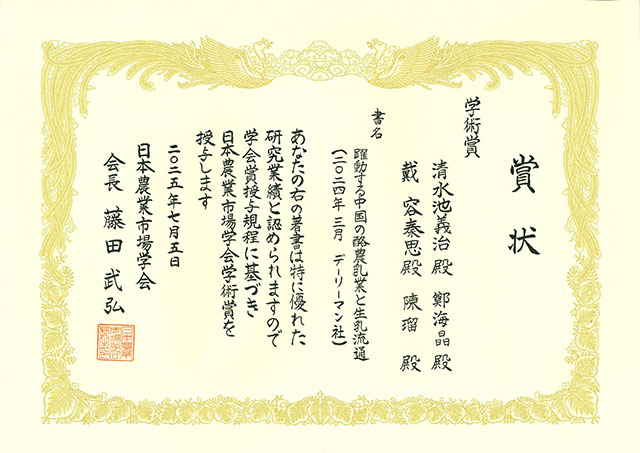

2025年7月5日(土)に北海道大学で開催された日本農業市場学会2025年度大会の会員総会で、摂南大学食農ビジネス学科戴容秦思講師らに、日本農業市場学会の学会賞の一つである学術賞が授与されました。

受賞書名:躍動する中国の酪農乳業と生乳流通(2024年3月、デーリーマン社出版)

受賞者:清水池義治(北海道大学)、鄭海晶(浙江農林大学)、戴容秦思(摂南大学)、陳瑠(元北海道大学大学院)

食農ビジネス学科食品産業研究室

UPDATE 2025-07-02

2025年6月28日(土)朝、大阪市浪速区にある大阪木津地方卸売市場を、食品産業研究室(山本尚俊教授ゼミ)の3年生10名のうち7名が訪問しました。

大阪木津地方卸売市場(1913~31年の木津難波魚青物市場、~38年の大阪市中央卸売市場木津配給所、~73年の大阪木津卸売市場を経て、以後、現在の名称に)は民設民営の卸売市場で、そのルーツは1710年頃の野立ち売り(いわゆる市)に遡り、また官許の取引の場として正式に認知を得たのは1810年頃と言われます。卸売市場と言えば、大阪市福島区の大阪本場や東京の豊洲市場等をイメージしやすいですが、それら公設卸売市場(中央卸売市場)制度が誕生する遥か昔から人々の食や暮らしを支えてきたのがこれら民設民営の市場です。国の市場・流通政策はじめ移り行く時代の変化とともに、これら民営市場も役割やあり方を少しずつ変えながら現在に至っています。

ゼミ生は、大阪木津卸売市場内の視察だけでなく、当該市場の起源やその後の史的展開、現代の姿を知り、また今なお京阪神近郊産地の生産者や出荷者が選択的に産品を持ち込む“価値実現の場”として、そして大阪近隣の飲食事業者等が仕入に訪れる「なにわの台所」、食の拠点として、重要な役割を担うことを学びました。

当日は、元・大阪木津卸売市場の職員で、現在、(一社)日本食育者協会 事務局としてお勤めの太田雅士さんにご協力いただき、市場内各所の見学から、別室に場所を移しての座学的なレクチャー、討議まで、木津市場や大阪の食について理解を深める学びの機会をご提供いただきました。本見学にご協力いただきました太田さんはじめ仲卸業者の皆様方にこの場をお借りして御礼申し上げます。